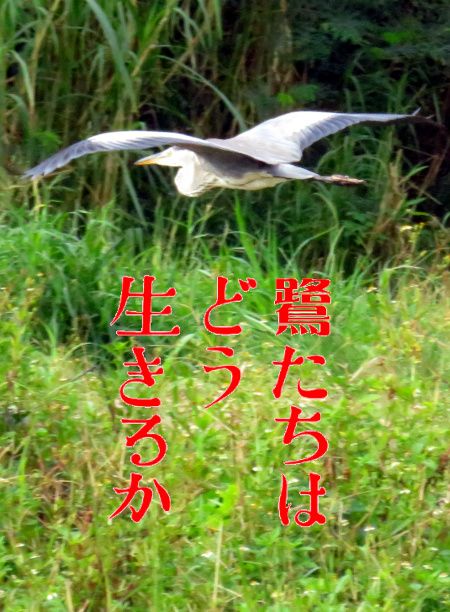

アオサギ

全長 1m弱

名著なればこそ一度は読んでみようと思い立ったはいいものの、読み進めてもなにがなにやらさっぱりわからない。ところが世間の評価があまりにも高いから「わかったふり」をしなきゃならないゲーテの名作「ファウスト」。

宮崎駿監督の最新作「君たちはどのように生きるか」もまた、わからないことをヒミツにしておかなきゃならない雰囲気が漂っている。

しかしさっぱりわからないまでも、ストーリー上重要なキャラとして登場するアオサギは相当印象深かった。

シマエナガだカルガモだといった、季節ごとに必ず話題にのぼる鳥というわけじゃなし、ワシやタカやフクロウのようになにかとヒトとかかわる鳥でもなし、むしろマイナーな存在といってもいいアオサギがここまでフィーチャーされたことなんて、かつてあったろうか。

そのように考えていた時、ハタと気がついた。

水納島で観られる鳥さんたちを紹介するこのコーナーに、アオサギがまだ登場していない!

アオサギは国内で繁殖が確認されているサギ類の中では最も大きな種類だそうで、小さな島にいると、ダイサギ同様タンチョウ級の存在感がある。

ただ、かつて旅先では、モルディブの桟橋でも、五島列島は福江島の港でも、はたまた天王寺動物園のバードケージの外側でも、ヒトを恐れることなく悠々としていたのに対し、水納島で出会うアオサギたちは、とにかく警戒心が強い。

なにぶん背丈があるものだから開けた場所では外敵察知能力が高く、裏浜や草原などでは、アオサギのほうが圧倒的に早くワタシの気配を察知し、すぐさま飛び去ってしまう。

そのためカメラを携えていても、いつも最大限にズームを利用しなければならない距離からしかその姿を拝むことができない。

↑これも裏浜の入口から撮ったもので、アオサギ自体は随分遠くにいる。

それでもまだ近いほうなんだけど、裏浜は水納島で暮らすサギ類にとってもいいエサ場になっていて、潮が適度に引いているときには、島に通年いるクロサギや、アオサギ同様冬になってから島にやってくるダイサギたちも混じって、楽しいお食事パーティーが開催されていることもある。

昨秋(2024年)はダイサギやアオサギといった大型のサギ類がやたらと数多く水納島に滞在していて、このように裏浜で集まっていることもたびたびあった。

アオサギだけでも計4羽いて、スリーショットを撮ることもできたほど。

潮が引いていないときには海に浸かっていることもあった。

直接波が入ってくるわけじゃないにしろ、満潮時でけっこう水面はうねうねしていて、アオサギも体を揺さぶられながらもなぜだかジッとしている。

この様子からして、すでに獲物にロックオンしているのだろう。

すると、突然海面がざわついたかと思うと、アオサギの足元すぐ近くでミジュンか何かの魚群が飛び跳ねだした。

すかさずハンティング態勢に入るアオサギ。

だからといって、そうやすやすとゲットできるものでもなさそう。

でもその様子が面白かったので動画に切り替えたところ、驚いたことに…

…一発ツモ!

ああ!せっかく一発ツモしてくれたというのに、飲み込む前にズームアウトしてしまった…。

飲み込むところまで写っているだけ良しとするか…。

それはそうとアオサギ、ちゃんと魚を食べているのだなぁ。

その後もしばらく観ていると、ミジュンか何かの魚の群れが飛び跳ねるたびに、サギたちはサッと舞い上がってその場に急行し、ハンティング態勢に入っていた。

ぐっさん化したサギたちにとって、ここは格好の漁場のようだ。

左端はダイサギです

その昔の沖縄本島にだって、このような海辺はそこかしこにあったことだろう。

でも今やそういった海辺はすっかり埋め立てられたりホテルになったり人工ビーチになったりして姿を変え、「格好の漁場」は次々に姿を消している。

こんな大きな鳥たちがわざわざこんな小さな島に来てエサを獲っているのも、きっと本島方面で暮らしの場を急速に奪われているからに違いない。

もっとも、この島にさえ開発の手が及ぼうとしている今日この頃のこと、鳥たちが引き続き漁場を確保できる保証はどこにもない。

それを見越してのことだろうか、同じ年に島内の随所で見かけることが多かったアオサギは、水辺とは関係がないところをエサ場にしていた。

これは遠くから見つめているワタシの気配を早々に察知し、警戒して首を目いっぱい伸ばし、様子をうかがっているところ。

ワタシはワタシで、あまり彼にプレッシャーを与えないよう、目を向けずに電柱のそばまで歩き、電柱を盾に市原悦子のようにして様子を観続けてみた。

するとアオサギは警戒の要なしとなったらしく、さっそく獲物を求めて歩き始めた。

そしてさっそく何かを見つけた様子。

すぐさまロックオンし、素早くゲット。

はてさて、いったい何をゲットしたんだろう?

ただちに飲み込めるものではないらしく、このあとトドメをさすためなのか、それとも食べやすくするために固い部分を柔らかくしているのか、はたまたただいたぶっているだけなのか、何度か地面に落としては咥えなおすことを繰り返していたアオサギ。

はたしてその獲物とは?

カマキリだ!

草むらの昆虫王カマキリ先生も、ビッグバードアオサギの前にはひとたまりもないらしい…

水辺の小動物を主食にしていると思いきや、まさかのカマキリ。

近い将来の人類同様、サギの仲間たちにも昆虫食の時代が訪れているのか?

アオサギを主人公にした「鷺たちはどう生きるか?」という映画なら、ワタシの豆腐脳でも多少は理解できるかもしれない。