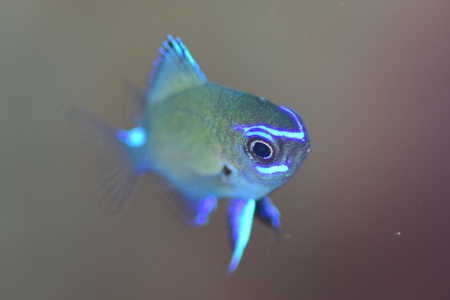

アマミスズメダイ

全長 9cm(写真は1cmほどの幼魚)

蛍光ブルーの模様が美しい、アマミスズメダイのチビターレ。

海中で観るとこの青いラインはよりいっそう妖しく輝き、なりは小粒ながらアイキャッチ力は絶大だ。

このアマミスズメダイの幼魚を知ってから、スズメダイ類が好きになったという方もきっと多いに違いない。

チビターレは、水温が温かくなり始めるころから、そこかしこでポツポツ見られるようになる。

個体差はあって、同じくらい小さくてもブルーが控えめな子もいる。

多少の差はあれど、おおむね小さければ小さいほど青いラインのインパクトは強い。

この小さい頃のブルーのラインは、こうして横から見ると気づけないカッコよさもある。

真正面から観ると……

Vの字。

可憐な中にも勇ましさを感じさせるキリリとした模様なのだ。

群れて暮らしているオトナとは違い、チビターレはそれぞれ単独で、ひとところにポツポツと複数匹が見え隠れしている。

群れているオトナに比べるとチビターレの数は圧倒的に少ないような気がするのだけど、それでもオトナの個体数は一定ということは、ポツポツいるチビのポツポツ度は半端ないということなのだろう。

ところでそのオトナは、先にこのチビチビを知ったあとでは、何かの冗談かと思えるほどに趣きを異にしている。

わりと大きくなるスズメダイで、オトナになると群れ集まるようになるからそれなりに存在感があるのはいいものの…

中層に群れていても…

リーフ際で密集していても…

サンゴ礁の上を泳いでいても…

シッチャカメッチャカになっていても…

…とにかく地味。

アマミスズメダイのオトナにカメラを向けているゲストを、ワタシはこれまで観たことがない。

それほど地味地味ジミーなオトナではあるけれど、オーバーハングの暗いところをバックにして群れているアマミスズメダイたちは、尾ビレ部分の白い色だけが目立って、なんだか不思議な感じがして面白かったりする。

たとえオトナは地味地味ジミーでも、チビターレからオトナへの劇的といっていい体色変化は話のタネにはうってつけだから、チビターレがいるところにたいていその近くにオトナもいてくれるおかげで、ゲストに各成長段階をセットでご覧いただけて便利ではある。

それにしても、あのブルーの輝きがどこでこうなってしまうのだろう?

GW前くらいに現れたチビは、6月の初め頃には↓こうなっているものもいる。

まだ青さは残るものの、目元のラインはそろそろ消えそうになっているのがわかる。

そして10月に観られるものは…(別個体です)

青味が一層失われ、ボディの色が全面に出てくる。

こうなると、チビターレとオトナがともに同じ種類であることがよくわかる。

そして年が明けた頃には…

ボディはほぼほぼオトナになりつつも、口元などにかすかにブルーラインを残している姿になる。

もちろん例外はあるにせよ、水納島で観られるアマミスズメダイはおおむねこんな感じだから、秋に来てブルーに輝くチビチビを観たいと言われても無理というモノ。

チビチビを観たいなら、GW前後から初夏にかけてがオススメだ。

もっと水温が低い時期だと、アマミスズメダイは受難の時を迎えていることもある。

その様子はこちら(けっして心地いいものではありません)。

そんな受難の季節を乗り越え、水温がもう少し上昇してくると、アマミスズメダイたちは恋の季節を迎える。

GWの最中のこと、いつもは中層で群れているアマミスズメダイのオトナたちが、どういうわけか水深20mほどの根の周りに群れ集っていた。

写真に写っている集団はほんの一部で、この4〜5倍の数のアマミスズメダイが、狂騒といっていいウロウロソワソワぶりの動きをしつつ、死サンゴの岩の下に開いている穴倉から出入りし続けている。

はて、なんだろう?

見ていると、死サンゴの岩の下から、モヤモヤとしたものが外に出てきた。

ひょっとして??

内部を覗いてみると…

なんとそれは、アマミスズメダイの産卵祭りなのだった。

岩の下のわりと広い暗がりの中で、メスが産卵してはオスが受精させる一連の産卵行動を、アマミスズメダイたちは群れなして行っていたのである。

だから精子がモヤモヤ〜ッと外に滲み出ていたわけだ。

岩陰を出入りしている1匹1匹を観ると……

馬んごつ太か輸精管だか輸卵管だかが、ニョキッ!!と突き出ている。

また、翌日別の場所では産卵ショーのほとぼりが覚めたあとの状態で、それでも根の周りで普段とは異なる動きを見せるアマミスズメダイたちがいた。

岩穴を覗いてみると……

ご自慢の産卵床に産みつけられてある卵を、オスが一生懸命ケア&プロテクトしていた。

同じように他の種類のスズメダイたちも同じ理由で血気盛んになっているから、卵に危害を加える意図など誰にもなくとも、ナワバリを維持するための排他行動は忙しなく、それぞれのオスたちはけっこう大変そうだ。

そんなアマミスズメダイパパが守っている卵はこんな感じ。

まだ産みたてホヤホヤっぽい。

これらの卵が、岩穴のかなり広い面積に産みつけられてある。

産卵床といえば、こうしてオスが守っているお腹の下側だけにあるものと思いきや、アマミスズメダイの産卵床は3Dだった。

天井側の岩肌にも、卵がビッシリ産みつけられてあるのだ。

1匹のオスにつきこんだけメスたちが卵を産んでいるのだから、そりゃあアマミ祭りの際にあたり一面精子がモヤ〜となるのも当然だ。

この前年(2017年)は妙に少なかったアマミスズメダイのチビターレだったのに、翌年以降アマミスズメダイのチビチビがやたらと増えてきて、同じ場所に5〜6匹いることもザラになっているほど。

それもこれも、オトナたちがこのように狂騒状態で卵を産みまくってくれたからこそなのだろう。

チビターレに比べれば地味すぎるオトナたちだけど、綺麗なチビターレを見せてくれてありがとうと、今さらながら彼らの頑張りに感謝しよう。

※追記(2025年3月)

…と、アマミスズメダイたちの頑張りに感謝していたのだけれど。

それから5〜6年経った頃には、アマミスズメダイのオトナの群れがリーフ際のいたるところで観られるようになってきた。

以前の砂地のポイントのリーフ際には、アマミスズメダイの群れがこれほど観られることはなかったと記憶しているのに…。

どうやらそのあおりを受けているのがオヤビッチャたちのようで、それまではずっと産卵床用の岩として彼らが利用していた通称オヤビッチャ岩に、ここ2〜3年はまったく卵を産まなくなっているのだ(2024年シーズンまで)。

そのかわりオヤビッチャ岩の周辺には、それまで観られなかったアマミスズメダイの大群が。

このままではアマミスズメダイ岩と改めなければならないかもしれない。

群れの色柄的にも、アマミスズメダイよりはオヤビッチャが群れているほうが見栄えがいいんだけどなぁ…。

頑張るのもほどほどでお願いいたします、アマミスズメダイたち。

でもやっぱり、チビターレは可愛い。