ネッタイスズメダイ

全長 5cm

「群れる」というわけではなく、それぞれが個を主張しつつサンゴの上でランダムに集まっているネッタイスズメダイ。

ミドリイシ類をはじめとするサンゴに、鮮やかなイエローの小魚がチラホラする様子はとても映える。

ネッタイスズメダイが住処にしているサンゴには、水温が上がる季節になるとデバスズメダイのチビチビたちも集うようになる。

水色と黄色の両者の数が拮抗していると、なんだかポップアートのような色彩になったりもする。

デバスズメダイのチビだらけのところにネッタイスズメダイが1匹だけいると……

スクールメイツをバックに歌っているアイドル歌手のようになることもある。

ほぼ真黄色のイメージながら、若いうちは特に、よく観てみると目元や背ビレ尻ビレなどが、その他の色で繊細に彩られている。

浅いところを好むサンゴに寄り添って生活しているから、幼魚もオトナもリーフエッジ付近で普通にたくさん見ることができる。

このネッタイスズメダイとそっくりな魚にニセネッタイスズメダイがいる。

ただしニセネッタイスズメダイはもっぱら礫混じりの砂底がお好みだからサンゴの枝間にいることはなく、オトナのサイズはネッタイスズメダイよりも大きく、黄色も薄めなのでわかりやすい。

では幼魚の頃はどうかというと、ニセネッタイスズメダイには幼魚の頃に体後方に眼状斑があるのに対し、ネッタイスズメダイは小さな子供の頃でもそのような模様は無い。

これは体長1cmセンチほどのチビ。

どうやら眼状斑が、「ニセ」の目印らしい。

※追記(2022年12月)

よく似ているニセネッタイスズメダイたちは死サンゴ石の下などに産卵床を設けているけれど、はて、ネッタイスズメダイはいったいどこで卵を産んでいるのだろう?

…という疑問を朧げに抱いていたところ、ひょっとすると…というシーンを今年(2022年)春に目撃した。

サンゴの上で、ブイブイいわせるような動きをしていた立派なオスを観ていたところ…

なぜだかサンゴの枝奥の岩肌の隙間に身を潜ませた。

ずっと観ていたワタシを今さら警戒するわけじゃなし、特に危険が迫っているわけでもないのになぜ?

するとそのオスは、そのサンゴ下の岩肌で意味ありげな動きをしているではないか。

ひょっとしてこれ、産卵床に産みつけてある卵をケアする動き?

肉眼では見えなくとも、もしかしたら写るかも…と何枚か岩肌の写真を撮ってみたものの、残念ながら卵らしきものは見当たらなかった。

それでも、こういうところを産卵床にしている可能性はかなり高そうだ。

これは4月下旬のことだったから、来春さらにチェックしてみようっと。

…覚えていたら。

※追記(2025年9月)

「覚えていたら」と書いてから3年経った今年(2025年)6月、ようやくネッタイスズメダイの卵を目にすることができた。

それも、意外な場所に設けられた産卵床で。

リーフ際でシロレイシガイダマシ排除をしていたところ、近頃ではとんと目にしなくなった大きなヒレシャコガイが鎮座していて、それを背景にするというゴージャスな住処にいるネッタイスズメダイがいた。

彼はこの大きなヒレシャコガイとサンゴ群落の隙間の奥を産卵床にしているのか、背後の隙間から出たり入ったりを繰り返していたので、そこから出てくるところを撮っていた。

後刻PC画面で画像を見ていたら、撮っている間にはまったく気がついていなかったことが。

なんと彼は、シャコガイの殻の表面を産卵床にしていたのだ。

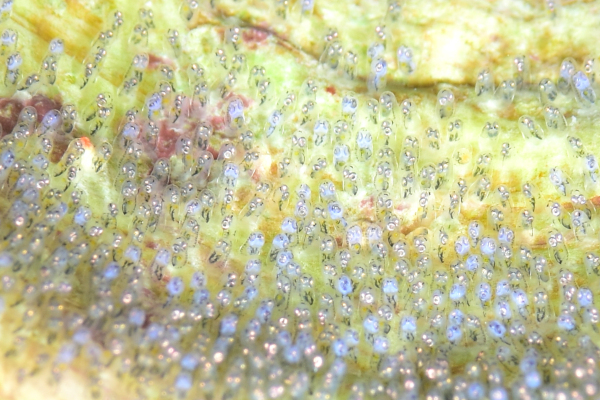

白線内を拡大。

観ている時は陰になっているから暗くて見えないものが、ストロボ光が当たるおかげで写っていた産卵床。

ネッタイスズメダイは生きているシャコガイも産卵床にするのだなぁ…。

この時は偶然写っていただけだったので、翌日まだ卵があると思われるうちに再訪してみた。

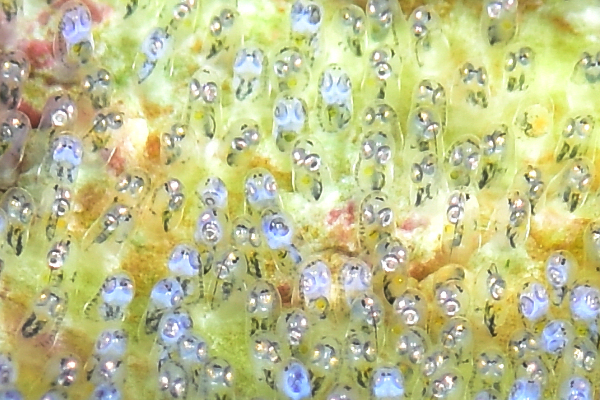

たった1日経過しただけながら、タマタマはけっこう発生が進んでいた。

さらにアップ。

このあたりの浅いところは早くも水温26度になっているから、発生が進むのも早くなっているのだろう。

この日もネッタイパパは、そんな卵たちを手厚くケアしていた。

6月初旬にはもう、ネッタイスズメダイのチビターレの姿がサンゴ上で目立つようになってきている。

もちろんそれは、春先からあちこちでこのように頑張っている父ちゃんたちのおかげなのだった。